|

ボクは、夢を見る。

どこかの街に住んでいる、兄さんの夢を。

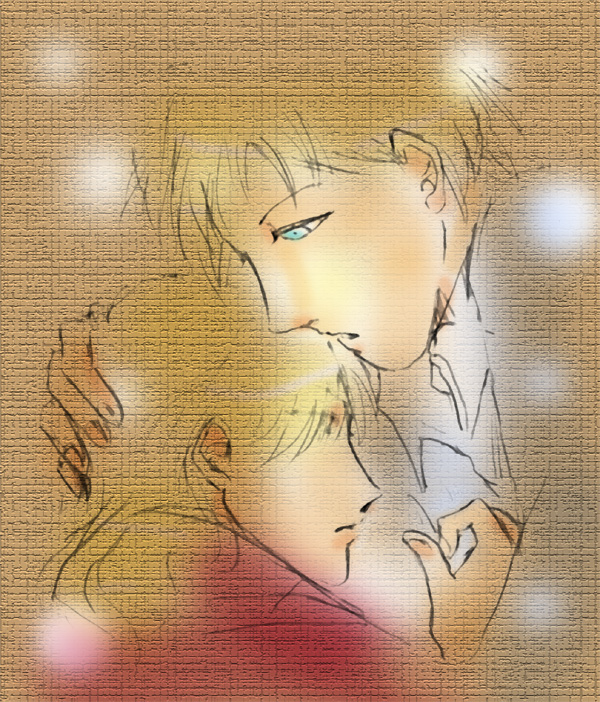

兄さんは、ボクの記憶の中の兄さんよりも大人びていて、髪も伸びていて……そして、男の人と一緒に暮らしていた。

兄さんは、男をボクの名前で呼んでいて。

男も当たり前のように、それに返事をしていて。

夢の中とはいえ、それがひどくもどかしかった。

その名前を兄さんに呼ばれるのは、オマエじゃなく、ボクだ。兄さんに返事を返すのは、オマエじゃなく、ボクだ。兄さんと一緒にいるのは、ボクなんだ……と、いつも叫びたいのに、声が出ない。

ガラスを隔てたような手の届かない場所で、兄さんとその男はいつも、微笑みながら言葉を交わして、

そして……時々キスをして。

ボクはその度に、胸が張り裂けそうな想いで、その透明な壁を両の拳で、必死で叩いていた。

旅の途中なら、そのまま胸苦しい朝を迎えて。リゼンブールに居るときは、心配したウィンリィに揺り起こされて、夢から覚める。

「また……エドの夢?」

夢の中でもエドに逢えるだなんて、アルが羨ましいな。やっぱり、兄弟なんだね……いつだったかそう呟いたウィンリィの視線が痛くて、さらに辛い気持ちになる。そんな、羨ましがられるような、微笑ましい夢じゃないのに。

だから、あいつなんて消えちゃえって、ずっとそう思ってたんだ。あいつ……ボクと同じ名前の、ボクじゃない男。ボクの兄さんを独り占めしている男。そして時折、ボクの存在に気付いているかのように振り向き、視線が絡み合う男。

「アルフォンス? 何を見ているんだ?」

「いや……なんでもない。神経が高ぶってるのかな、ちょっと誰かの視線を感じたような気がして」

「視線って……誰もいないじゃないか。疲れてるんじゃないのか?」

「そうだね。ちょっと横になっておくよ」

男……アルフォンス……姓はボクと違うハイデリヒ……は、弱々しく微笑んでみせると、部屋を出て行った。兄さんは、切なそうにその背中を見送る。

その代わりにボクがいるよと、ボクは兄さんの正面に回り込んでみたけど、兄さんはボクの存在にまったく気付いてくれなかった。兄さんがそのまま数歩、前に進む。ボクは両手を広げて抱きとめようとしたけれども、兄さんの身体は、煙のようにボクの身体をすり抜けてしまった。

※ ※ ※

その小さな気配に気がつくようになったのは、いつ頃からだったろう? 誰も居ない筈なのに、ちりちりと感じる視線……肺病のせいで神経質になっているだけだと笑い飛ばされ、皆にはあまり相手にしてもらえなかった。ただ、信心深い祖母だけが、真顔で「それは、家に住みつく妖精かもしれないね」と言った。

近代科学の進んだこの二十世紀において、妖精なんて非科学的な迷信を鵜のみにすることは到底できないが……別の世界から来たという、エドワードさんが居るぐらいだから、もしかしたら妖精のような別世界の存在だって、あり得なくもないのかもしれない。

もちろん、それだけが実家を出て、下宿生活を始めた理由ではないけれども。

「おちびさん、出ておいで」

ベッドに寝転びながら、その妖精に声をかけてみた。別に、おとぎ話の靴屋じゃあるまいし、設計図作りを手伝えなんて無茶は言わないから。

だがいくら待っても、返事はなかった。

※ ※ ※

目を醒ました時、心臓がまだバクバクと、破裂しそうな勢いで鳴っていた。呼びかけられた、呼びかけられた、呼びかけられた……あの男の低く掠れた、でもどこか柔らかい声が、ボクを呼んでいた。

ボクはあいつが嫌いなのに。多分、嫌いに違いないのに。だって、あいつは、ボクから兄さんを奪っているんだから。兄さんはボクのことを忘れて、あいつとばっかり仲良くしているんだから。

「アルフォンス君、具合が悪いんだったら、出立を急がないで、もう少し休んで行くと良いよ」

声を掛けれられて、ボクは、自分が旅の途中で、マスタング伍長さんのアパルトメントにお邪魔していたことを思い出す。狭い1DKにひとつしかないベッドにボクは寝てて、隣に、伍長さんも寛いでいた。

錬金術師として、潤沢な資金を貰っていた兄さんと違って、ボクはそんな伝手はないから。錬金術で臨時の修理屋をしてみたり、広場で歌を唄ったりする時もあるけど、それでは足りないから。

「アルフォンス君が、どうしても鋼のを探すための旅に出たいというのなら、及ばずながら私も手助けをしよう。大佐だった頃ほどではないが、ある程度なら、まとまったお金も用意できる」

そう言っていた伍長さんは、なぜかとても辛そうな表情をしていた。どうせ見付からないのだから、無駄だから……という言葉を、罪悪感とボクへの思いやりで押し殺していたのだろう。

兄さんは、死んでなんかいないのに。いつも、夢の中で元気な姿を見ているのに。

「具合が悪くなんてありませんよ」

「そうかい? 顔が真っ赤だ。それに息も荒い」

不審そうにボクの腹の上に掛かっていた毛布を払い除けた伍長さんが、プッと吹き出した。

「ああ、君もそういう年齢になったのか」

伍長さんが指さす先……ボクの寝巻きの一部が、妙に盛り上がっていたんだ。そこが妙に熱くて、痛いような、むず痒いような……あの夢を見る時に時々、そういうことがあって。

「笑うこと、ないじゃないですか」

毛布を取りかえそうとしたら、その手首を掴まれた。

あっと思う間もなく、伍長さんの身体がボクのお腹にのしかかってくる。冷たい指がボクの熱の中心に巻き付いて、唇が重なった。やがて腰の奥が砕けたように、熱が駆け去ったけれども、気持ちいいとか悪いとかいう以前に、息ができない苦しさに、伍長さんの胸を叩いて暴れたら、思ったよりあっさりと解放された。

「済まない。君は、鋼のじゃないのに。こんな事のために、君にお金を出してる訳でもないのに」

ずるいよ。そんな、泣き出しそうな顔をされたら、怒ることもできないじゃないか。

「ボク、そんなに兄さんに似てました?」

「ああ、そっくりになったよ。さすが兄弟だ」

ボクはベッドから降りると、汚れた寝巻きを脱ぎ捨て、伍長さんはシーツとその寝巻きを抱えると、洗濯籠に放り込んだ。裸になると、さすがに暖炉に火を入れている室内でも寒くて、ボクは毛布をマントのように、身体に巻き付ける。

「兄さんには、ああいう事をしてたってこと?」

「手厳しいね。一応、恋人同士だったからね」

「恋人同士だったら、ああいう事をするの?」

「もう少しオトナになったら分かるよ」

伍長さんはげんなり、という表情で、台所から湯気のたっているマグカップを持って来た。

「……鎧の身体で、ああいう事ができなかったから、兄さん、ボクの所から、居なくなっちゃったのかなぁ」

伍長さんが、豪快に珈琲を吹いた。せっかくシーツを取り替えたのに、また洗濯しなくちゃね。

※ ※ ※

その『気配』は神経からくる幻覚かもしれないから、催眠治療を受けてはどうだと、オーベルト先生に勧められたが、治療費が高額なことを理由に断っていた。ただでさえ、ロケット研究に打ち込む我がままを許して貰っているのに、これ以上、実家に経済的負担をかける訳にはいかない。

「アルフォンス、大丈夫か?」

「気分は悪くないよ。独りにしてくれる?」

エドワードさんが、仔犬のような瞳で僕を見詰めて、やがて諦めたように部屋を出た。気配も、エドワードさんを追うように出て行きかけて……不意に、扉の前でくるりと向き直った。

一瞬、長い金髪の小柄な影がそこに在った。ハッとする間もなく、それは陽炎のように見えなくなる。

茫然としてる内に、いつの間にか、僕はベッドに倒れ込んで、うとうとしてていたらしい。うつ伏せになっている背中に、じわっと温かい重みを感じる。

「エドワードさん? 重たいよ」

そう呟いて身体を反転させると、ころりと小柄な身体が脇に落ちた。長い金髪がはらりとシーツに広がる。

「違う? 誰? 妖精さん?」

「ヨーセー?」

見上げた顔はパッと見たところ、エドワードさんにそっくりだったが、よく見ると違った。むしろもっと親しい人に似てるような。妖精も、己が僕に抱き上げられているのが意外なようで、キョトンとしている。

「お名前は何? 僕はアルフォンスだよ」

「オナマエ? アルフォンス」

「アルフォンスは、僕だよ」

「アルフォンスハ、ボクダヨ」

不思議そうに反復する独語に、異国の訛りがある。そう、エドワードさんと出逢ったばかりの頃のような。

「君は、妖精さん? それともエドワードさんと同じ、別の世界の人?」

ゆっくり尋ねると、妖精はコクンと頷いた。

「兄さんを返してもらいに来たんだ。でも、なんだか気持ち良くて、寝ちゃった」

「エドワードさんの弟さん? お名前は?」

「アルフォンス・エルリック」

最後まで発音するのも億劫そうに名乗るや、妖精の目蓋が落ちる。そして……再び消えてしまった。

※ ※ ※

その日から、ボクは眠るたびに、あの部屋にいた。あの人は、何か複雑な設計図に向かっていたり、休んでいたりして。相変わらず、兄さんには一切、触れることも、言葉を交わす事もできないのに、なぜかあの人だけは、ボクに気付いてにっこり笑い、頭を撫でてくれた。ボクはちょっぴり照れて、あの人のサスペンダーを引っ張ってパチンってさせる悪戯をしてみたりして……後から思えば、穏やかなひととき。

そのうち、こういう人だから、兄さんも彼を好きになったのかな、と思うようになったほどの。

でも、なんとなく子ども扱いされているような気がして、もっと背伸びをしてみたくなったんだ。

「伍長さん、こないだ言ってた、オトナの恋人がやるってアレ、教えてください」

そういうと、伍長さんは顎が外れそうな顔をした。

「ななななななっ、君は自分が何を言ってるのか、理解してるのかね?」

「一応」

「そっ、そんなことをしても、鋼のが帰って来る訳ではないし、彼が消えた理由もそれじゃないんだぞ」

「それは分かってます。でも教えてほしいんです」

「だっ、だだだだ……駄目だ駄目だ、いくつ年齢が離れてると思ってるんだ。犯罪じゃないか。第一、そんなことをしては、私を信頼して君を預けてくれているカーティス殿やロックベル殿に、合わせる顔がない!」

「年齢なんて関係ないと思うけどなぁ。ねぇ、伍長さん、顔が真っ赤ですよ」

伍長さんはしばらく、在らぬ方を向いて、あーとかうーとか奇声を発していたけど、やがて咳払いをして「分かった。教えよう。怖くなったら、我慢しないでいつでも言いなさい」と、真顔で言った。

「はーい。よろしくお願いしまーす」

ボクがぺこりとお辞儀をすると(だって、教えて貰うんだから、それが礼儀じゃないか)、伍長さんは、何故か「きっ……君は、お兄さんよりもタチが悪いね」とうめいて、がっくりとうなだれた。ボク、そんなに変なこと言ったのかなぁ?

やがて伍長さんが、ボクの両肩を柔らかく抱いて、キスしてきた。さっきふたりで飲んだ珈琲の味がした。

※ ※ ※

妖精はよほど僕が気に入ったのか、部屋に入り浸っている。こういう妖精は家に憑くというけど、むしろ僕自身に憑いているようだ。エドワードさんの弟だと名乗っているのだから、彼にも教えてやるべきなのだろうが、どうやら彼には妖精が見えていないらしいから、黙っていることにした。ただでさえ、咳が出るたびに心配させているのに、幻覚を見るだなんて知れたら、強制的に入院させられかねない。研究も大詰めを迎えているこの時期に、入院なんてとんでもない。

その日も、妖精は僕の膝の上に座って、僕が設計図のために計算をしているのを、飽きもせず眺めていた。

「疲れました。少し寝ますから、どいてください」

抱きおろして、僕がベッドに横になると、妖精も、ちょこちょこと付いて来て、隣に転がった。

今日も兄さんとは会話できなかったんだと、ちょっぴり寂しそうに呟きながら。僕じゃなくて、エドワードさんに見えて、触れることができたら良かったのにねと囁いて、髪を撫でてあげる。その感触は、とても幻覚とは思えないほど、リアルだったのだけど。

「ねぇねぇ」

妖精が、悪戯っぽく僕の服を引っ張る。

「……しよ?」

「はぁ? 何を、ですか?」

それとも、この子は妖精じゃなくて、夢魔だったのだろうか? 夢の中に現れて人と交わる悪魔。夢魔と寝ると寿命が縮むんじゃなかったっけ? 僕がそう思って怯んでいると、妖精は焦れたように僕の腹の上にのりかかって来た。

「おちびさん? 人間をからかうのはおよしなさい」

「おちびさんじゃないよ、アルって呼んでよ」

妖精……アル君はそう言うと、ギュッと抱きついて来る。その身体は温かくてミルクのような甘い体臭がして。まだ子どもじゃないかと、心のどこかでは思っていた。僕のサスペンダーに指をかけて外し、シャツのボタンを外そうとする。

「こら、駄目だよ、そんな悪戯しちゃ」

「悪戯じゃないもん」

女性の小柄さとは違う、子どもの骨骼。エドワードさんだって決して大きくはないけど、それよりさらに小さく華奢で。握りしめたら壊れそうな、蝉の抜け殻のように薄くて、脆くて、透けそうな、あやうい身体。

「だからぁ。おちびさんじゃなく、アルって呼んで?」

そう囁くと、唇に吸い付いて来た。ぷっくりとした可愛らしい唇の感触を感じる間もなく、舌がぬるりと割り込んできて、歯列をなぞる。

「悪い子ですね。お兄さんに言い付けますよ?」

「だってボク、兄さんに触れないんだもん」

「だからって、ねぇ。アル君、お兄さんとこんなことをしたいわけじゃないでしょう? 兄弟なんだから」

「そうだけど……あなたは兄さんとしてるんでしょ?」

駄々っ子のような拙い口調で、なんてことをねだるんだろう、この子は。ああいう行為の本当の意味なんて知らないような外貌のくせに。僕はため息をついて上体を起こした。ずり落ちる小さな身体を抱きあげる。

なんだよ、もう。嫌だって泣いても知りませんよ? 仰向けに寝かせた身体の上に覆いかぶさり、喉元を唇でなぞると、感電したようにビクビクと震えていた。

「こわい? やめようか?」

尋ねると、硬く目を閉じたまま、意地になっているように、首を左右に強く振る。このまま続けて良いのかどうか迷ったのは、はだけさせた胸が平たくて腰があまりにも細かったからだ。透き通るような色をした柔らかい肌は、あまりにも肌理が細かくて、軽く吸っただけで容易に痕がつく。

僕の頭の中では、警告音が鳴っていた。大体、買い物に行ったエドワードさんがいつ帰って来るか分からないし、階下にはグレイシアさんも居る。いくら他の人に見えないといっても、こんな子ども相手に、僕は。

それでも自制し切れなかったのは、誘惑して来たのは相手だからという免罪符と、僕自身の劣情。

小さな果実は、舌先でなぞってようやく感じられる程度の儚い存在感しかなかったが、軽く吸っただけでか細い嬌声に似た声があがった。

「ここ、気持ち良いの? どうされたい?」

「どうされたいって、そんなの、言わせないで」

涙目になりながら喘いでいる幼ない姿に、かえってそそられてしまっただなんて、僕もどうかしていたのだろう。夢中でその実を貪っていたら、手首を掴まれて、おずおずと下へと導かれた。

「こっちがいいの?」

返事は無かったが、僕もそれを待つほど悠長でもなかった。もどかしく脱ぎ捨てられたスラックスの下で、白磁のように滑らかな下肢がわなないている。

その中央に指を這わせた。くちくちという頼りない感触に、突き破ってしまうのではないかという不安と、どうせこれは悪い夢で、この子はこの世界の住人ではないという居直りとが交錯する。

「あ、やっ、ヘンな感じ……おっ、おかしくなるぅ」

「嫌なの? やめたい?」

まぁ、今さらやめたいなんて言われても、もう、収まりがつかないけどね。

真珠のような小さな爪が、苦しげにシーツに食い込んでいる。そこが充分にほぐれたかどうかなんて、指先の感触で判断できるほどの経験があるわけではない。ただ、僕自身がこれ以上我慢できそうになかった。

僕は、スラックスのベルトを外すと、そっと彼の手首を掴んで、僕の首に回させた。

「しっかり掴まっていて」

虚ろな瞳……僕に何を言われたのか、彼も理解できていなかったかもしれないが、こっくりと顎が揺れる。

その片足を担ぎ上げて、片手で握ったものを入り口に添え、体重を乗せると、軽い抵抗感の後に、思ったよりも容易に、ぬっと奥に入り込んだ、

「やぁっ、痛っ、ああっ、やあああっ!」

その生温かさ、軟らかい圧迫感に圧倒されて、少しでも動いたら、搾り取られそうで。

「アル君、大丈夫?」

「……さ……ン、ハイデリヒさ……ん」

喘ぎながら、壊れた機械人形のように僕の名を繰り返し呼ぶ姿が、あまりにも健気で可愛くて。僕はその薄い腰を両手で掴むと、一気に昇り詰めていた。

はたはたと、大粒の汗が滴り落ちる。

悲鳴に似た声を上げて果てた幼い顔は『小さな死』という表現そのままの恍惚が浮かんでいた。

その途端に僕は気付いた。以前、この子が誰かに似ていると思ったことがあったが、それは僕自身ではないか、と。僕は、妖精がいつものように消えていくのを、僕自身の死を眺めるような気分で見守っていた。

「アルフォンス、どうしたんだ? ひどい汗だ」

「エドワードさん? 僕……眠っていた?」

気付いたら、エドワードさんに揺り起こされていた。シャツもはだけていた筈だが、衣服に乱れがない。

あれは……夢だったのだろうか。そしてぼんやりと、こんな悪魔的な幻覚を見るのは、僕自身の死期が近いせいではないかと思い、そろそろ本気でエドワードさんを、あちらの世界に返してやらなければいけないと考えていた。確かにエドワードさんは好きだけれども、好きだからこそ、僕が生きてる間に。

「アルフォンス、泣いてるのか? アルフォンス?」

※ ※ ※

目を覚ますと、伍長さんがボクを見下ろしていた。

「すまない。失神するほど激しくするつもりは無かったんだが、その、久し振りで、抑えがきかなくて」

「へ? ああ、ボク、伍長さんと寝てたのか」

「ねっ、寝てたのかって、君、そんなサラッと……」

それで、あの人にも抱かれる夢を見たのかな。いや、もしかしたら、アレも現実なのかもしれないけれど。

「それはそうと、寝言で誰かを呼んでいたようだが?」

「兄さんを、ですか?」

「いや、違うようだが。恋人かね?」

「兄さんの、ね」

ボクが何気なくそう言ったら、伍長さんがピキーンと固まった。その姿を見て、この人も兄さんの恋人だったことを思い出す。ボクは慌てて「夢の中の世界で、だけどね」とフォローした。

「鋼のの? そういうふうには聞こえなかったが……いや、ただの夢なんだな、夢。で、アルフォンス君。次はその……いつ、ここに来るのかね?」

「次? 貰ったお金が無くなったら、来ますけど?」

伍長さんはカクッとこけ、まだ恋愛をするには早すぎるんだろうかとか何とか、ぶつくさ言っていた。

※ ※ ※

あちらの世界の扉を壊すと言って、兄さんが船に乗り込み……その背を追いかけようとしたボクを、伍長さんが抱きとめた。その腕を払いながら「兄さんともう離れたくない。あっちには、ハイデリヒさんも居るんだ!」と思わず叫ぶと、伍長さんの顔が歪んだ。

その泣き出しそうな表情に、一瞬、ボクの決意が揺らぎかける。ボクたちが乗っている瓦礫と兄さんが居る船との距離が、ぐらりと傾ぎながら開いていく。

「行け! その代わり、いつかそのハイデリヒって奴、殴らせろ!」

伍長さんがそう叫んで、ボクの背中を押してくれなかったら、多分、あんな上空を跳べなかっただろう。

鋼のに続いて、君まで失うなんて。

ボクの足が辛うじて、船のハッチに引っかかった。ずり落ちないように、必死でそこらの鉄パイプやら何やらを掴み……落ち着いてから、ようやく振り返った。

ボクの世界の空が、ぐんぐんと遠ざかる。伍長さんにお礼を言おうにも、その姿は、もう見えなかった。

※ ※ ※

兄さんを追って来ちゃった……そう言って無邪気にはしゃげたのは、少しの間だけ。すぐにスカートを血まみれにした女の人と、その傍らに倒れてるあの人に気付いた。夢の中で見ていたのと同じ金髪、優しげな顔、すらっとした身体。ただ、もう二度と動かない。

確かにボクは最初の頃、あの人のことを、消えちゃえばいいと思ってた。兄さんをボクから奪ったダイキライな奴だと思ってた。でも、あの人に惹かれるようになってからは、そんなこと願っていなかったのに。

いや、そうじゃない。ボクがこっちの世界に来さえしなければ、もしかしたら、辛うじて一命を取り留めたかもしれないんだ。ただ、兄さんと一緒に居たくて、あの人に会いたかったというだけたとしても。

結局……ボクは、兄さんに会いたい一心で扉を開いたことで、エッカルトの船を招き入れて、アメストリス国の人々をたくさん苦しめた。

それと同じ事を、また繰り返してしまったんだ。

お葬式に駆けつけたハイデリヒ家の人達は、そんなことを知らずに、ボクにとても優しくしてくれたけど。

あの人のお母さんが「息子の幼い頃にそっくりだわ」と言って、ボクにあの人の古着を着せてくれるのが、とても悲しくて、苦しくて。

ボクは、あなたの息子を殺したも同然なのに。

「ねぇ、アルフォンス君……あなた達さえ良ければ、あなた、うちの子になってもいいのよ? 何もこんな物騒な時代に、後ろ楯もなく旅に出なくても」

あやすように説く静かで温かい口調が、余計に胸に突き刺さる。むしろ、ボクを責めるように睨みつける彼の祖母の視線の方が好ましい。

「その子は、悪魔の子だ、この世界の住人じゃない」

「お婆様、そんな迷信を仰って。そりゃあ、この子は、あまりにもアルフォンスに似ているけれど、悪魔だなんて、そんな非科学的な」

だが実際には、教養があり聡明な両親よりも、耄碌した老婆の方が、真実の近くに居る。

そして兄さんは、ボクにかける言葉を見つけられない。兄さんは分かっている筈だ。ボクと彼が別の世界の同一人物で、同じ時空に存在する事はできないということを。だからボクは、兄さんの最愛の人を殺した犯人でもあり、殺された人物そのものでもあるんだ。

でも、だからこそ、ボクと彼が触れあったあのひとときが、現実の出来事だったのか、夢の中の出来事だったのか、判断できない。

理論的にはあり得ないこと。でも、世界は不完全だから、絶対にあり得ないということも、あり得ない。

「兄さん、ボク、ちょっとお手洗い行って来る」

そしてふと、洗面台の鏡が視界に入る。あの人の幼い頃に似てるというボクの姿がうつっている。

いつかボクは、鏡の中にあの人の姿を見つけるのだろうか。しかし、もう二度とあの温かい腕に、滑らかな肌に触れることはない……そしてボクは、鏡の中のあの人に触れられずに、すれ違っていく。あの人は、記憶の中でいつまでも、若く、儚く、美しいままで。

どこか遠くで悲鳴が聞こえたような気がした。その声は、ボクの喉の奥から迸っていて……鏡の中の影が、ひび割れた。けらけらと笑う声に似たガラスの音。

「アルっ? どうした、大丈夫か、アル! アルっ!」

視界が暗転して、兄さんの声が遠ざかっていく。

拳が痛い。痛くて、熱くて……どうしてだろう?

※ ※ ※

「多分、疲れが出たんだと思います。こちらに来て、慣れる間もなく、葬儀とか色々ありましたし」

「そうだね、死人に似てると言われて、嬉しい筈もないし、私たちも息子を失って動転していた。知らずに弟さんをどこか追い詰めていたのかもしれないね。鏡を叩き割るだなんて、よほど辛かったのだろう」

「こちらこそ済みません、ご心配をお掛けしました。やっぱり、僕達は旅に出ます。環境が変われば、弟の気持ちも切り替わるでしょうし」

そんな会話をぼんやりと聞きながら、ボクは意識を取り戻した。ボクはベッドに寝かされていて、枕元には、蒼白な顔の兄さんと、あの人のお父さんが居た。

「そうと決まれば、なるべく早く支度をします。最近の治安では、あのジプシー女も、ドイツから出た方がいいでしょうから、国境まで連れて行きます」

それからは皆、ボクとあの人が似ているということを、不自然なぐらいに口にしなくなった。

兄さんもほとんど、あの人の話をしなくなった。兄さんが、どれだけあの人のことを好きだったか、今までこの街でどんな生活をしていたのか……いや、話されても、ボクはどっちにヤキモチを妬いて良いのかすら、今は分からないのだけれども。

ただ、出立前には、お母さんがこっそりとボクを抱き締めて「もし辛くなったら、いつでも帰っておいで」と囁いてくれた。

「本当にあなたが悪魔で、あの子の魂を吸ってしまったのだとしても、私は構わないよ。あの子の分まで、あなたが精一杯生きてくれたら、それでいいから」

その言葉が、ボクの心を少しだけ、軽くした。

※ ※ ※

ハイデリヒさん。あなたは以前、兄さんに「この世界は僕の世界だ、あなたの夢の中じゃない」と言ったそうですね。そう、夢の中の住人は、ボク達でした。

そして今、ボク達がここに居ます。

ここ……あなたの世界に。あなたの分まで。

「アル、何を見ているんだ?」

「……空」

あなたの空。あなたの世界の空。そして、あなたがいなくなった世界の空。それは、あなたの瞳のように碧く澄んでいて。いや、空があなたそのものなのか。

「行くぞ、アル」

「うん」

この空の下、ボク達は歩いて行きます。どこまでも。

|